關于張三豐祖籍考證暨發展相關文化 產業的可行性規劃

日期:2022-09-20 17:43 來源:中國新媒體信息網

中國新媒體信息網(汪健) 張三豐(1248年-?),名通,又名彭俊、全一、君寶、思廉、玄素、玄化、三仹、三峰,字君實、鉉一、蹋仙、居寶、昆陽、剌闥,號三侔、三豐子、玄玄子,世稱“隱仙”。因其平時不修邊幅,又稱“張邋遢”,自稱為張道陵后裔。其祖籍有說是沙陀人、寶雞人、遼東人、扶溝人、閩縣人、羊城人、金陵人等等。張三豐是金末元初至明永樂時期道教學者、思想家、丹道學家、書法家、武術家,中國道教武當派、三豐派開山祖師。2020年12月17日,聯合國教科文組織確定太極拳為人類非物質文化遺產,并確認張三豐為太極拳創始人。

張三豐于元世祖中統元年(1260年)舉茂才異等,歷官至中山博陵令,其人豐姿魁偉,大耳圓目,須髯如戟,居寶雞金臺觀時曾死而復活,道徒稱其為“陽神出游”。入明,自稱“大元遺老”,時隱時現,行蹤莫測。歷代皇帝敕封其有“忠孝神仙”、“猶龍六祖隱仙寓化虛微普度天尊”、“通微顯化真人”、“韜光尚志真仙”、“清虛元妙真君”、“飛龍顯化宏仁濟世真君”等。

一、張三豐祖籍考證

關于張三豐的傳說很多,影視劇中更是把張三豐描繪的神乎其神。然而,張三豐到底是哪里人?各種明清志史及碑刻記載眾說紛紜,無一定論。下面,就從張三豐從出生、幼年、青年經歷以及他經歷過的地方地名、民俗遺跡和地方志記載等方面加以考證,證實張三豐是河南省扶溝縣張店村人確鑿無疑。

考證一、《扶溝縣志》有關張三豐的記載及考證。

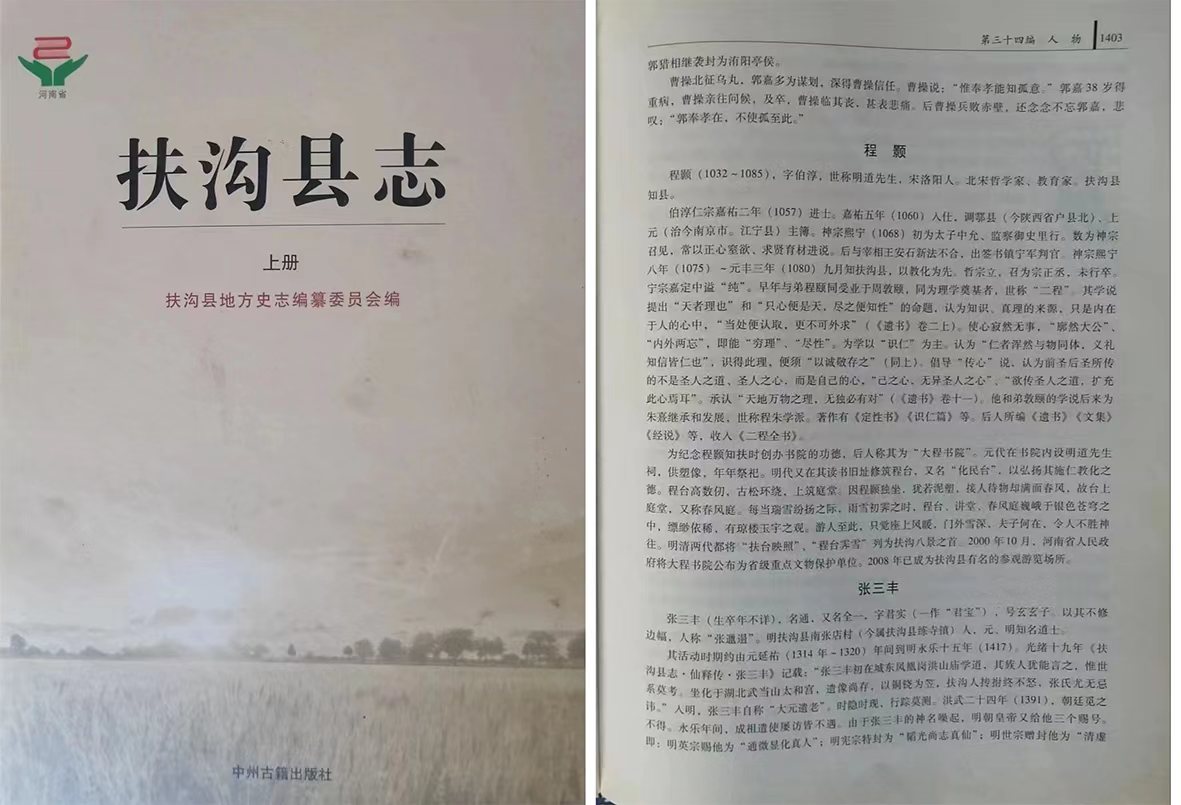

1、清代光緒十九年《扶溝縣志》第830頁“仙釋傳”有詳細記載。“張三豐初在城東鳳凰崗洪山廟學道,其族人猶能言之。后坐化于武當山太和宮。遺像尚存,以銅鐃鈸為笠。扶溝人摶拊終不怒,張氏尤無忌諱。明史以為遼東人,不知何據。” 這段話說的是,張三豐最初在城東鳳凰洪山廟學道,他的同姓的族人對他的情況最為清楚,都能說一些有關張三豐的事情來。后來他去了武當山修行并在太和宮坐化。他的遺像至今仍然保存著,生前常把銅鐃鈸當成帽子戴。因為張三豐年輕時在扶溝縣城流浪時就常常頭戴一只銅鐃鈸。只要是扶溝人,在他的帽子(銅鐃鈸)上拍一下,摸一下他始終不會發火,只要是扶溝人在張三豐面前就沒有什么忌諱。明朝史書上認為張三豐是遼東人,不知道有什么根據?

以上張三豐的文字記載,是光緒十九年,時任扶溝知縣熊燦主持編撰十一修扶溝縣志時,根據前人編撰的扶溝縣志中關于張三豐的記載,為張三豐重新編撰的人物志。文中對張三豐情況交代以后,又對歷史上關于張三豐籍貫的記載提出疑問:明朝史書認為張三豐是遼東人,不知道有什么根據。意思是說:明明張三豐是我們扶溝縣人怎么被說成了遼東人呢?也不知道他們有什么根據。從這一反問句說明在光緒年代民間對張三豐的籍貫就有爭論,在此對張三豐祖籍下了定論,正本清源。

2、2011年版《扶溝縣志?人物》1405頁也有詳細記載。

“張三豐(生卒不詳),名通,又名全一,字君實(一作君寶),號玄玄子。以其不修邊幅,人稱‘張邋遢’。明扶溝縣南張店村(今屬扶溝縣練寺鎮)人,元、明著名道士。其活動時期約由元延祐(1314~1320)年間到明永樂十五年(1417)。光緒十九年《扶溝縣志?仙釋傳?張三豐》記載:‘張三豐初在城東鳳凰崗洪山廟學道,其族人尤能言之,惟世系莫考。座化于湖北武當山太和宮,遺像尚存,以銅鐃鈸為笠,扶溝人摶拊終不怒,張氏尤無忌諱。’入明,張三豐自稱‘大元遺老’,時隱時現,行蹤莫測。洪武二十四年(1391年),朝廷覓之不得。永樂年間,成祖遣使訪皆不遇。由于張三豐的神名噪起,明朝皇帝又給他三個賜號。即:明英宗賜他為‘通微顯化真人’;明憲宗特封為‘韜光尚志真仙’;明世宗贈封他為‘清虛無妙真君’。后人編有《張三豐先生全集》,收入《道藏輯要》。”進一步根據史料記載對張三豐進行詳細記述。

3、扶溝縣城東鳳凰崗洪山廟的考證。

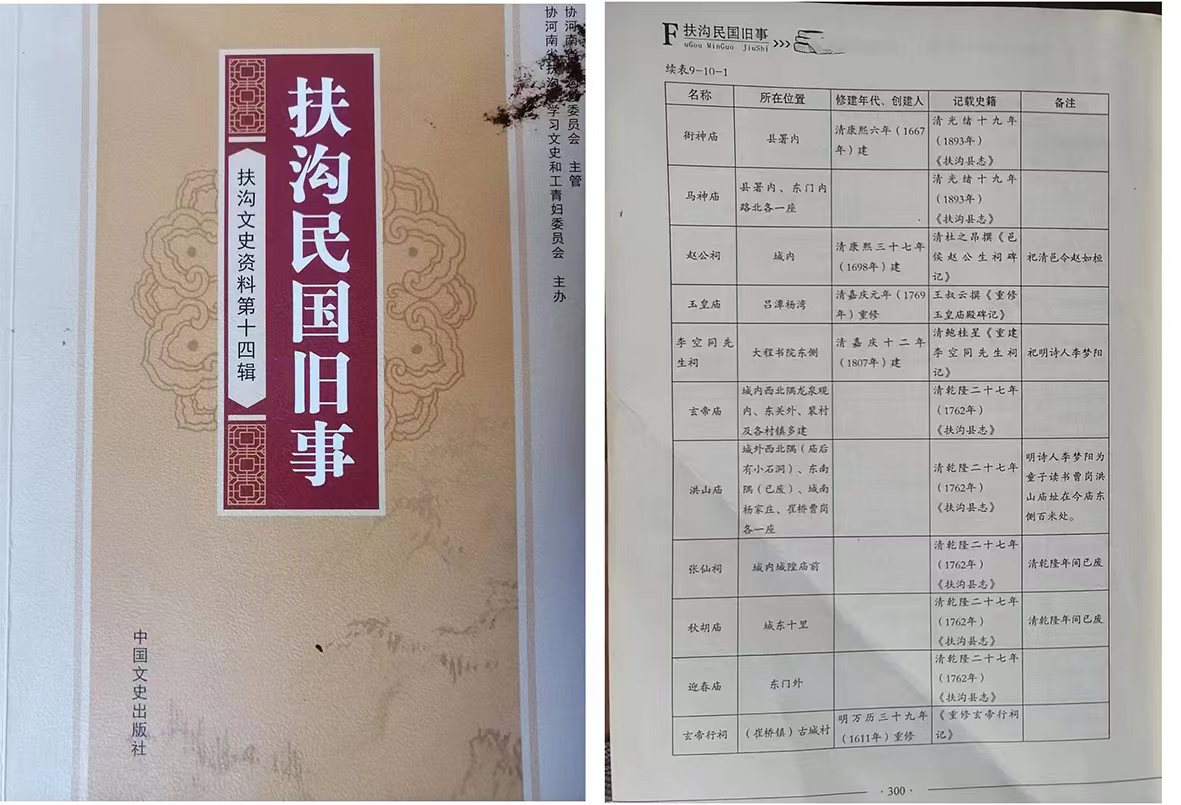

因為《扶溝縣志》上記載張三豐曾在洪山廟出家,經考證,明清時期扶溝縣城東南有一座鳳凰崗(也叫風陽崗),鳳凰崗西北東南走向,南高北低。崗南最高處(即現在的扶溝縣烈士陵園一帶)有一座洪山廟。據1938年《河南通志扶溝采訪稿》記載:“洪山廟,城外西北隅(廟后有小石洞),東南(已廢),城南楊家莊,崔橋曹崗各一座。明詩人李夢陽為童子讀書曹崗洪山廟址在今廟東側百米處。”其中記載“東南(已廢)”的洪山廟即是張三豐出家的地方

另據清乾隆二十七年(1762年)《扶溝縣志》記載,位于城東南三里鳳凰崗的洪山廟就是張三豐最初出道的地方。此廟于乾隆年以前已經廢棄。

考證二、扶溝縣城張仙祠的考證。

據清朝乾隆二十七年《扶溝縣志》以及由李存修,范玉華于1938年采寫《河南省通志扶溝縣采訪稿》記載,清朝乾隆年間以前,扶溝縣城內有一座“張仙祠”,位于扶溝縣城內城隍廟前,清朝乾隆年間已廢。

我們走訪,據老年人說,原來扶溝縣城里的“張仙祠”就是為了紀念張三豐而建的祠廟。張三豐是扶溝人,又是明、清兩代威名遠揚著名的道教名師,人們為了紀念張三豐而修建了這座“張仙祠”。

考證三、在扶溝縣流傳的民間傳說故事。

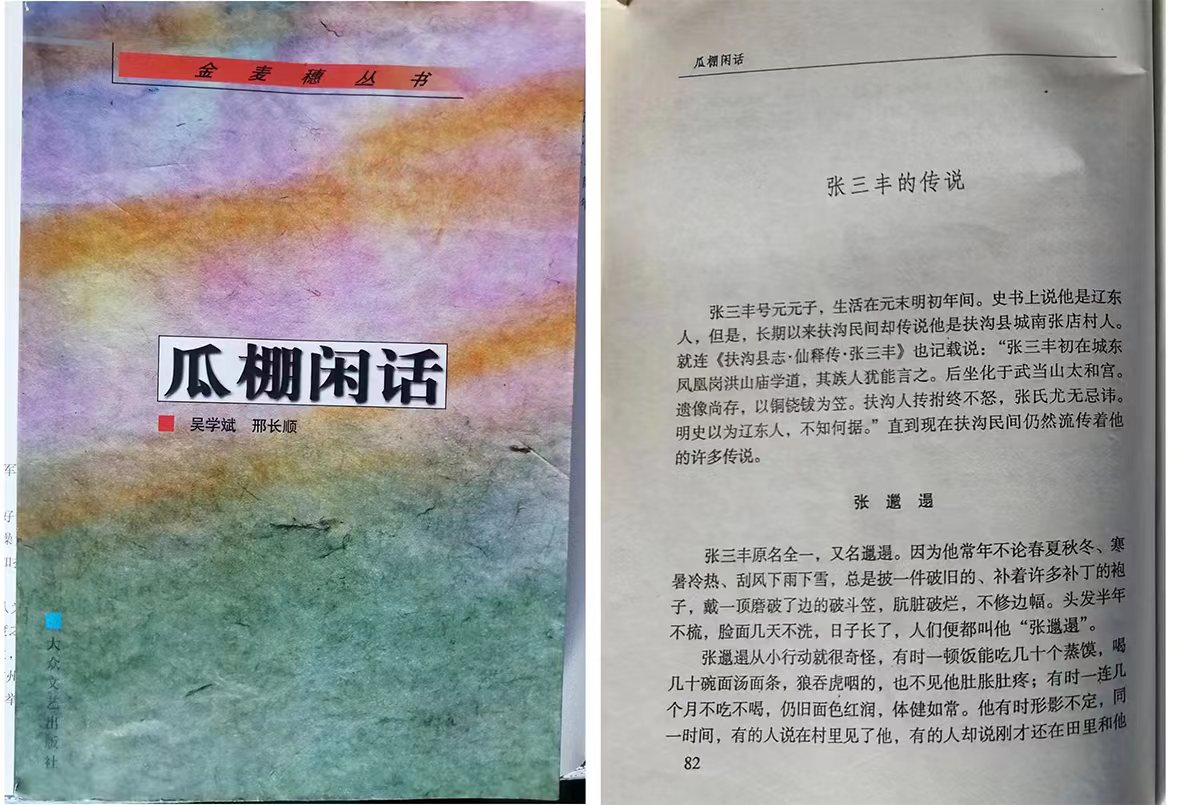

1、少年奇異分身術。據《瓜棚閑話》記載,“豐父母早傷,隨哥嫂度日。寒暑皆披破袍。豐幼顯異相,一頓十饃十湯不飽,數月不進米水如常,才見田間鋤草,即見城內游逛,皆說豐異術分身。其嫂疑,試之。是日,嫂攜眾鄰紛邀豐做活,豐皆允之,而嫂派其內屋鍘草。然,不見三豐離家,眾鄰活計皆完。嬸贊城里布艷,爺地早犁完。眾嘆奇也。”

2、艮岳腳下度李基。據《瓜棚閑話》記載,“豐袍爛油黑,袒胸露腹,城內乞討。一日,豐腹長膿瘡,大如雞卵,膿血惡臭,且滿街顛語“誰吸吾肚,吾肚里饑”,城內連叫五日無人靠近。暮前,東門里,艮岳下,一壯漢跪膝吸瘡。豐大笑曰:正果成也。二人旋即無蹤。實乃太康縣母口的李基為母守孝三載,孝滿入扶溝,饑渴難耐,但見豐肚上仙桃一枚隨口吃下。卻原來,“誰吸吾肚,吾肚里饑”道家隱語也,意為“隨吸我肚,我度李基”,實則張三豐度化李基成仙也。”

3、據《瓜棚閑話》記載,“延佑年間,豐于城東鳳凰山洪山廟出道。豐龜形鶴骨,相貌奇異。一日,縣令母壽誕,官紳賀之。豐亦賀之,縣令大樂。拜壽必,豐獻玉盞,取土埋桃核,但見先芽后枝,綠葉繁,果桃鮮。冬日,豐摘桃獻壽,眾不稱奇。”

4、雕陵金牛。據《瓜棚閑話》記載,扶溝縣北二十五里有雕陵崗,古八景也。春秋莊子游雕陵見大鳥作文《山木》錄于《莊子》。崗陵有鄭王廟,祭鄭莊公“黃泉會母”而建,廟前有碑三。秋日,豐游雕陵溪、崗后曰:“雕陵街,出金牛,不在南頭在北頭。”村人不解其意。后有南人游陵,參透豐語,隨租崗地種瓜。惜,南人性急,不待瓜熟即砸北碑頭,碑頭斷處果出一金牛,遇風即長,然,牛跑,南人終未得金牛。

考證四、張三豐作品中的扶溝方言。

中國的語言豐富,語系眾多,方言復雜。一個人的語言體系是從小在自己生活的語言環境中慢慢形成的,一旦形成自己的語言體系,即使變換不同的生活環境自己的語言體系及其發音習慣是很難改變的。正如古詩云“鄉音無改鬢毛衰”。

大多數學者研究張三豐所依據的主要文獻是清代李西月重編的《張三豐全集》。這部書初刊于道光二十四年(1844年),次刊于同治、光緒年間,由閬中朱道生重輯、四川學政張之洞捐資翻刻,光緒二十六年(1900年)再刊收入四川成都二仙庵《道藏輯要》,民國八年、十五年又相繼由上海江左書林與中原書局以石印本出版。

經過對《張三豐全集》中部分作品的分析,我們發現很多晦澀難懂的道教理論,作者運用比較淺顯易懂語言表達出來,讀起來即朗朗上口、簡明扼要,又容易接受,這就是扶溝話的特點。下面我們對《張三豐全集》中的部分作品進行解讀,僅從作品的音律、音調上與扶溝方言進行比對,證明張三豐的作品中運用了大量扶溝方言,從而證明張三豐是地地道道的扶溝縣人。

1、巜后了道歌》:混世蟲,混世界,終日混,無寧奈。真孔竅,人不解,尋得著,真自在。莫人喜,莫人愛,無人嫌,無人怪。不參禪,不禮拜,不打坐,懶受戒。走天涯,看世界,遇酒吃幾杯,遇肉啖幾塊?;腼垼ご?,尋塊布,遮四大,房屋破,自家蓋,主人公,要安泰。不登名利場,不管成和敗,不欠國家糧,不少兒女債。他來尋我,我無掛礙。朝游五湖邊,暮宿青山內,頑石當枕頭,青天作被蓋。虎豹不能侵,妖魔不敢害,不覺睡到日頭紅,無恐無驚無怖駭。

“混世蟲”是一個標準的扶溝方言。“混世蟲”的意思是說這個人整天無所事事,既不學習也不工作,游手好閑,混吃混喝,不思進取,沒有上進心,滿足于現在的生活狀態,對什么都抱著一副無所謂的心態。

“遇肉啖幾塊”一句中的“啖”字是吃的意思,普通話讀dan,扶溝話讀dai,意思是“吃”,如:“你看這幾個貨,人還沒有到齊類咋可到啖著嘞。”“肉給鍋里煮著嘞,一會兒熟了多啖幾塊。”

再者,道歌中的“界”、“解”、“戒”的標準讀音韻母都是ie,而在扶溝縣方言中,這三個字讀音韻母都是ai 。這就和道歌中的很多句子都隨上了音律,否則,這首道歌是唱不下去的。這是張三豐祖籍扶溝縣的鐵證,鄉音證實了張三豐是豫東扶溝縣人。

2、《四時道情》之一:“夏賞荷池荷池,兩個鴛鴦水面飛。擺列成雙對,清風有月閑游戲。仙喜的是呂祖遇鐘離,二翁留下長生地,終南山上乘云去。俺則道閑來時,焚一炷香,下一盤棋”。

四時道情中的四首詩句中,每一首最后都用一句“俺則道閑來時”,其中的“俺”字地地道道的扶溝話。“俺”是扶溝話中的標準用語,扶溝話中夫妻間相互稱呼俺那一口子,俺家里的。俺爸,俺媽。俺家,俺村,俺兩個,俺不去等等。張三豐在春夏秋冬四時道情的最后一段都用“俺則道閑來時”,可見張三豐對家鄉話運用的熟練程度。

3、巜真橐龠歌》:

休言大道無為作,底事房中弄橐龠。

欲時不動片時閑,紫炁紅光亂灼灼。

青龍喜,白虎惡,青龍纏定烏龜殼。

兩條正炁透天宮,決然上有三清閣。

閣內分明有玉池,中有長生不死藥。

依時下手采將來,服了蓬萊受快樂。

真橐龠歌中的藥標準讀音是yao,扶溝縣方言話讀yo。用普通話朗讀的時候,當讀到藥時不壓音韻,用扶溝話朗讀時讀yo與整首歌更加順暢。

4、《無根樹》:花正幽,貪戀華誰肯休?浮生事,苦海舟,蕩來飄去不自由。無岸無邊難泊系,常在魚龍險處游。肯回首,是岸頭,莫待風波壞了舟。

韻字有幽you,休xiou,舟zhou,由you,游you,頭tou。韻母全部為ou,要是用普通話朗讀幽,休,舟,首為一聲,由,游,頭為二聲,要是按扶溝話讀幽,休,舟,首為二聲,由,游,頭為四聲。用扶溝話朗讀更加有韻味。

考證五、張邋遢是豫東扶溝方言

邋遢,一般指不整潔,不利落、臟亂。邋遢,指雜亂、四下亂扔東西和在公共場合亂扔廢物的人,引申為形容詞:雜亂、凌亂和不修邊幅。根據《廣韻》介紹:自然是中國自古代以來就有的。而且現在中國的許多方言當中也有“邋遢”一詞的。

邋遢一詞地地道道的扶溝縣方言,用來形容一個人頭發大長,臉上黢黑,衣服破破爛爛。例如:他向來不修邊幅,穿得邋里邋遢的。據考,東北遼東形容一個人邋遢時叫埋汰,反而不用邋遢這一詞語。就從邋遢這一用詞中證明張三豐祖籍地不是東北遼東人。

這些屬于扶溝縣的方言土語只有在扶溝縣人才能夠聽懂,張三豐用邋遢一詞作為自己的名字已經很能說明問題了。

考證六、道情戲的起源及其流行區域

道情原是道士弘道、化緣時唱的道歌,后來逐漸發展為一種民間說唱。道情以宣揚離塵脫俗思想為特點,是道教弘道宣教的一種藝術形式。道情屬于民間說唱一類,道士既為道情說唱者,也參與道情詞曲的創作。道士中參與道情詞創作者,以明代道士張三豐最為著名。

道情戲作為唯一與道教文化有牽連的戲劇品種在全國只流行在太康、扶溝一帶,這是一個值得認真研究的課題。據考證:扶溝,太康,西華等地處于豫東平原,全部是無山嶺一望無際的大平原,距黃河百公里之遙,一旦黃河決口河水很快就會把整個豫東平原淹沒。因此,豫東平原一帶十年九淹,老百姓深受黃河水之苦,整日掙扎在死亡的邊沿。從明清到民國一直有一些道士手拿漁鼓、簡板口中念念有詞,在豫東廣大農村走街串巷吟唱道歌,老百姓被這節奏感極強和幾乎大白話的唱詞所吸引,于是很快就傳播開來。后來有人把道歌同豫劇、曲劇唱腔相結合創造出一套全新的唱腔即道情戲。道歌的普及與張三豐等道士常年在扶溝周邊游歷到處唱道歌有很大關系。

張三豐祖籍地在豫東扶溝,所著道歌有濃濃的豫東方言氣息,而后道歌逐漸演變成了道情戲。在全國任何地方,幾乎聽不到道情戲,也不容易聽懂道情戲,因為道情戲里滿滿流露著扶溝、太康方言。目前道情戲只有太康縣保留這一劇種,屬于太康、扶溝、西華一帶特有的流行戲劇。張三豐如果是北方人或南方人,怎么會創作出豫東口音的道歌?而后又演變成流行于扶溝、太康道情戲?這更加說明了張三豐是豫東扶溝人的真實性。

那么,為什么在全國各地有那么多的石刻、史志記載張三豐是他們那個地方的人呢?張三豐從小父母雙亡,少年時期就常常在外流浪,即使后來在洪山廟出道,也不是什么出名的人物,不會留下什么遺跡來。后來,他離開扶溝云游天下,為了弘揚武術、道教事業,吸收眾派精華,成為武當一代宗師。他四海為家,浪跡天涯,在全國很多地方或傳道、或傳武,留下眾多足跡。所以在他留下足跡的地方,都會有石刻或地方志記載,這就是張三豐在全國有二十多個祖居地的原因。但是,無論張三豐去過再多地方,他的祖籍只有一個,那就是豫東扶溝縣。

扶溝縣地勢平坦低洼,只要是黃河決堤開口,很快就成為汪洋澤國。十年九澇的扶溝縣,不要說紙質文獻,就連縣域內最好的房屋、廟宇也很少留下遺跡。《扶溝縣志》應該是最重要的文獻資料,自從嚴憲、杜璿于明成化十六年(1480年)首修以來,一直到2011年第十三修的531年內,除了1949年以后的兩個版本以外,其余的十一個版本保存到現在的也只有五本,目前,我們能夠看到的只有清朝光緒年間的版本了,歷史上記載張三豐的紙質文獻和相關石刻也被埋沒在洪水淤泥之中。

二、發展張三豐文化產業的可行性規劃

張三豐,作為元明時期的道教名師、武術巨擘、太極拳創始人、文化名家,他所蘊涵的文化正能量涉獵諸多領域,應該得到傳播弘揚。為此,成立“張三豐文化產業發展集團有限公司”,重點進行以下四個項目的開發:

1、創建張三豐文化體驗園

在張三豐祖籍張店村,選址50至100畝用地,隨著不斷發展,可以繼續擴增用地,用明代建筑風格,創建一個大型張三豐文化產業沉浸式體驗園。張店村地處高速路口,交通便利,四通八達,是宣傳張三豐的最佳位置。高速路口可設大型張三豐文化體驗園巨幅宣傳畫,不僅讓人們體會到扶溝這座城市的文化魅力,還會給扶溝人民帶來精神文明風尚的極大改善。文化體驗園內可以設以下內容:

一是張三豐博物館。面向全國征集有關張三豐的文物、事跡、書畫、碑刻、詩詞及各項成果資料,報經文物部門批準,成為張三豐綜合性文物資料的博物館,是張三豐可視性檔案館、資料庫,也是信奉張三豐文化體驗者的精神家園。博物館全年對外免費開放,通過蠟像、聲光電等技術再現張三豐傳奇而瑰麗的一生。

二是張三豐故居。張三豐故居明代建筑風格,主要是反映張三豐出家前的幼年、青年生活情境。可以設張三豐蠟像,再現他生活邋遢、不修邊幅、為人至善的風貌。

三是張三豐研究會。抽取我縣文史研究專家、民俗專家組成張三豐研究會,與國內外研究專家交流,不斷研究張三豐最新成果。開辦《張三豐文化公眾號》,編寫《張三豐傳》,向中國民俗學會申報《張三豐祖籍》稱號,申報中國歷史文化名城(鎮、村),不定期組織開展全國性的“張三豐研討會”。

四是實景演出、民宿及特色餐茶。實景演出選自張三豐一生最為精彩的傳奇故事,編演成實景劇目。劇目大致選20至30個,全天演繹不斷。每周末設大型實景演出一場,兩小時劇情,聲光電特效震撼效果,成為經典,讓人流連忘返。游客進入體驗園辦消費卡,每進一個實景演出現場刷卡消費,也可辦理年卡優惠。體驗園內服務人員全部身著明代服飾,語言用古代文語,讓人們仿佛穿越到明朝。此外,體驗園里可設民宿和特色餐廳、茶室。民宿明代建筑,門、鎖、桌、床、被褥、盆碗碟等都是古代風格,還有明代服飾供客戶穿在身上夜游園區。餐廳也是古代菜品、餐具,廳內播放古代高山流水類的音樂。茶室更是幽靜文雅,茶藝表演,裝飾古典,是高層政務、商務往來商談、怡情的最佳去處。

2、創辦張三豐武術學院

張三豐武術學院占地20畝以上,有教學樓、演藝大廳、操練場、宿舍樓等。學院經有關部門批準,開始設中專學制,以后逐步過渡到大專學制,面向全國招生,文武兼修,國家承認學歷,主要向國家武術大學、武術隊輸送人才。學院入門大院內是張三豐巨幅銅塑像,學生全部身著武裝校服,食宿在校,軍事化管理。

張三豐武術學院與國家體委聯合每年舉辦一次世界性太極拳大賽,每年開展一次全國武術研討會。不斷把中華武術推向世界,提倡全民健身,讓中華武術為全人類健康文明發展服務。

3、成立三豐文化傳播有限公司,開發文創產品

張三豐文化涵蓋道教、武術、養生、文學等諸多方面,因此,開發相關的文創產品顯得尤為重要。道教可以開發辟邪、鎮宅、祈福、納祥等創意產品。武術可開發刀槍劍戟等十八般兵器、練武服飾、武術教程等用品。養生可開發太極拳健身拳路、氣功療法、辟谷養生等及其用品。文化可開發張三豐著書、詩歌及相關碑刻等用品。

目前互聯網方便快捷,可以利用抖音、快手、微信視頻等平臺拍攝短視頻,宣傳張三豐文化,再利用直播帶貨形式銷售,也可以在全國各地博物館文創商店、在天貓開旗艦店銷售。相信有張三豐名人效應,三豐文化系列文創產品會熱銷的。

4、建立張三豐基金會

張三豐基金會是終極目標,經民政部門審批后,可以面向全球征集募捐??梢韵嘈牛蛱珮O拳影響之大,張三豐名人效應之深,那些財團、富豪們會爭相恐后爭取副會長、理事職位的。

基金會資金嚴格管理,主要用于張三豐文化體驗園的開發、張三豐祖籍鎮村的環境改善、太極拳及武當拳的開發推廣、對張三豐走過遺跡的開發、道教圣地的投資改善、向社會捐贈等。

張三豐,作為一生修身養道、匡扶正義的一代宗師、博學大家、傳奇人物,如中原上空的一顆璀璨明星,亟需我們去點燃,并拉開云幕。特別是聯合國教文組織確定太極拳為人類非物質文化遺產,并認定張三豐為太極拳創始人,就是說,張三豐是世界公認的太極拳祖師爺,在每個太極拳館,供奉的只有是張三豐。成立“張三豐文化產業發展集團公司”,創建“張三豐文化體驗園”,建立“張三豐博物館”,修建“張三豐故居”,建設“張三豐武術學院”等,全世界各地信奉張三豐的信徒們會不遠萬里來朝圣膜拜。扶溝張店,會成為道家圣地、武術之鄉、文化名鎮,以其耀眼的光輝照亮全省、全國,并輻射到全世界。(扶溝縣張三豐祖籍考證人員:張 敦 李玉明 王和平)

責任編輯:高洪義

當前位置:

當前位置: